時代劇の旅(後編) 2005.9.6 |

|||

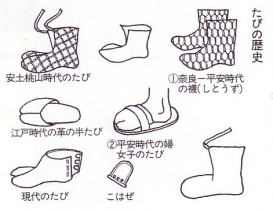

| 弓道を始めたのはちょうど兜展が終わった4月上旬のことだった。 兜の次は弓を射るシーンから目が離せなくなった。 義経記のうちでも、屋島における弓の名手、那須与一のエピソードは有名だ。 屋島の合戦の折、平家方の一艘の船が「射てみよ」とばかりに日輪を描いた扇を掲げて進み出てくる。 それを見た義経が弓の上手、那須与一に射落とすように命じ、与一が<南無八幡大菩薩、願わくばあの真中を射させたまえ>と念じると風が止み、船上の扇を見事に射抜くことができたというものだ。 これがどれほどの難しさかを検証した人がいる。 馬上、 全日本遠的競技会で優勝した3人の弓の上手をしても、的中率は20%であったという。 ただの一矢で扇の的を射落とすことができたのは与一の技量も並外れていたことだろうが、神仏の御加護なくしては成し得ない幸運ということになる。 また、このことは平家の行く末を暗示する象徴的出来事でもあった。 那須与一のことで奇妙な符合がある。 足袋のことを調べていた時、貴重な資料を見つけたのである。 戦前販売されていた足袋には様々なデザインシールがついていたそうだ。 その中に源平印や鞍馬印というものがあり、屋島の合戦の的のシーンで大将の義経を描いたものがあった。庶民が日常的に使うものに義経にまつわるものが多いのは、義経人気の高さを物語るものだろう。 日本の代表的武道は裸足で行うイメージが強いが、足袋をはいて行う武道の代表的なものが弓道であり、正式な場所では白足袋の着用が義務づけられている。 弓道足袋という名称でも販売されている。 足袋が庶民の生活に浸透したのは歴史的に新しい。 足袋にあたる足衣が初めて姿を現したのは719年養老の衣服礼によって「礼服(らいふく)」「朝服」が制定された時である。出発は極めて儀礼的なものであった。 形は その上には革製黒漆塗りの浅沓、皮覆で外面に錦を張った草鞋(そうかい)という沓を履いた。 平安時代になると平絹の襪子は貴人の履物になり、十二単にも着用されるようになる。 また、襪子は仏教において法衣の一つでもある。 禅宗では“べっす”とも呼び、現在でも法要や儀式で着用されている。 本来防寒の目的で仏像礼拝の際には素足であったものが、元禄以降は着用を礼儀として本義逆転することになる。 一方足袋の語源は単皮、つまり単(ひとえ)の皮のことで、指足の割れた足袋は野外で履く物であった。 それゆえ中世武士社会では主君の許し無しに殿中で履くことは許されず、素足が普通であったという。 ひも付きの足袋から現在のようにこはぜを用いるようになったのも元禄の頃、明治になるとほとんどがこはぜになったが、真鍮や鯨のこはぜがむき出しに作られていたそうだ。 それを今のような形にしたのが福助の初代社長と言われている。 江戸時代の武家も許可制は変わらなかったが、町人の使用は自由で、防寒のために普及し、友禅小紋足袋などお洒落な足袋も生まれて、ようやく人々の足元を彩るようになってきた。 ところで、足袋の許可制は相撲取りの世界では脈々と今も生き続けている。 和装が正装の力士、幕内以上が白足袋で、幕下以下は黒足袋以外履いてはいけないそうだ。 行司職にも格付けがあり、幕下の行司さんは裸足。幕内以上は足袋を着用することができる。 ふと変なことを思い出した。 時代劇の天下ご免の向こう傷で有名な直参旗本、早乙女主水之助、人呼んで「旗本退屈男」はあの絢爛豪華な衣装にも拘らずいつも裸足だった。 私は北大路欣也さんの主水之助しか知らないが、衣装はお父様の市川右太衞門さんのものも受け継がれているそうだ。 まるでかいまき蒲団のような裾の着物から覗く裸足を不思議に思っていたのは私だけだろうか? さて、白足袋と言えばお祭りである。 「運動足袋」という名の足袋があったことをご記憶の方もいるだろう。 昭和40年頃まで小学校の運動会は何故か白足袋であった。 私が小学校1年生の時には確かにこの足袋で走った。 石ころがあたって走りにくかったことを覚えている。 運動足袋の存在を知る最後の世代かもしれないと言う話題で友人と大いに盛り上がったことがある。 <すでに運動靴が普及していた時代に、運動会限定の白足袋というのは、家族が手作りのお弁当を持ち寄る地域のお祭りとしての要素が強かったのではないか>という見解にいたく共感を覚えた。 香道を嗜むようになってから着物を着る機会が増えた。 お香にもお茶の初釜と同様、お初香(聞香はじめ)があり、京都志野流では縁の深い銀閣寺の書院で新春に行われることになっている。晴れ着をまとった総勢100名の社中が控えの間からお茶席、さらに3席に分かれて香席に入る。 衣ずれの音だけが静かな廊下に響く様子は何とも心華やぐものである。 和服の似合う女優の池内淳子さんが或る時、「お着物をお召しになるときに、気をつけていらっしゃることは何ですか?」という質問に、「足袋をはく時に最も時間をかけます。」と答えていらした。 洋装でも和装でもおしゃれのポイントは足元である。 昔から「半衿と足袋は清潔さが身上」と言われてきた。 私は長い間<着物を傷めないためにも足袋は綿に限る。差し詰め今なら上質なキャラコ。>と信じてきた。ところが足袋の職人さんに「白いことはもちろんだが、しわが寄っていないことも重要!」と言われて目を覚まされたことがある。 足袋の扱いは慣れないと洗濯やアイロンなど骨が折れる。 葬儀の仕事で冬期に和服を着るようになってからは、専ら表が化合繊で裏はネルの暖かいものを使用していた。足袋は足にぴったりのものを選ぶ。 足袋ほど「安物買いの銭失い」という苦い経験をするものはないだろう。出来ればオーダーしたいぐらいだが、細かい足型を揃えているメーカーのものなら満足度はかなり高い。 この頃には前述の池内さんのおっしゃっていた意味がよく理解できるようになっていた。 平岩弓枝さんの小説「下町の女」の<女と足袋>の章にも、花柳界の水で骨の髄まで生きたこうさんが新調した足袋をはくときの様子が描かれている。 <こうは爪先からじわじわと足袋をはいた。―略―きつめのものを、頭がいたくなるまで時間をかけてきゅっとはく。「足袋をはくのも気合なんだよ。」とこうが口癖にいうのだが・・・ 足袋がこうの足に吸い付いてきた。一枚の皮膚になっている。> 服装で最も重要なことは、人に不快感を与えないことである。 その基本精神は世界共通のもの。 大正時代、平民宰相として名を知られた原敬氏は筋金入りの紳士道を貫いた人だ。フランス仕込みのベストドレッサーは服装術の中で、「如何なる高い代価を払って立派な服を着ようがシャツと靴が不体裁(シャツが垢じみていたり靴が汚れている)であっては、どうも体裁を為さないのである。」と装いの礼節を説いている。これはまさに「半衿と足袋」である。 時代劇にまつわる思い出に始まり、『義経』を通じて兜の八幡座から足袋に至るまで、長旅をしてしまったようである。 今よりはるかに不便で生きにくい時代、死というものが隣り合わせだった時代に人々は何と生気に溢れていることか! 時代劇はやはり面白い。 時代が変わっても変わらないものがあることを教えてくれるから・・・。 おっと、悪代官や弱いものいじめをする輩のことではない。 “刺客”などと物騒な言葉も不用意に使ってほしくないものだ。 今日という日を懸命に生きている善男善女のために、現し世も勧善懲悪で願いたい。 いつの世も人が輝いて生きるためには、真白き足袋を履くような「気合」が必要であることを、この旅に教えられたような気がする。 <南無八幡・・・>と呟いてみた。

|