時の記念日に 2006.6.10 |

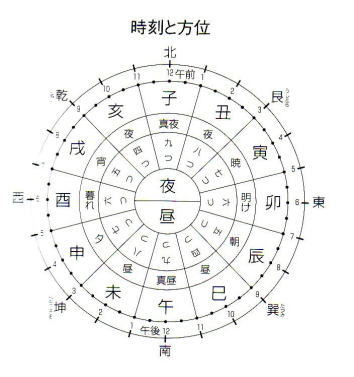

| 「一二三」、漢字なのにかな文字のように優しいタッチの良寛様の書を見た記憶がある。 「最もわかり易い書を!」と懇願されてしたためたのが「いろは」とこの「一二三(ひふみ)」であったとか。いかにもその方らしいエピソードであるが、本日は良寛様のお話ではなく、「一二三」という数字にまつわる話である。 香道には「一二三香」と書く組香がある。いったい何と読ませるか? これはひょっとしたらお香を嗜んだ人にしか読めないのかもしれない。 答えは「うたたね」。そう、「うたたね香」という奇妙な名前の組香である。 実は日本古来の時間の数え方に関係があるのだ。 6月10日は「時の記念日」。 この記念日の由来については6月7日付けの出たとこ勝@負ログさんの記事に詳しいのでご参照願いたい。 もっと知りたいと仰る好奇心旺盛な方には大津京の旧跡に在り、日本に時報制度を取り入れた天智天皇を祭神とする滋賀県の近江神宮に「時計博物館」があるので、一度訪ねられては如何だろうか? 神宮内には日本書紀の記述に見える天智天皇が作らせた日本最初の時計「 それこそ時の経つのも忘れ、その時、その時代にタイムスリップするようなワクワクした心もちに胸踊らせながら名品、珍品を鑑賞することができる。 そろそろ「一二三」の種明かしをすることにしよう。  その前に近世まで日本人が馴れ親しんできた時間を解明する必要がある。現在は二十四時に分けているが、江戸時代までは一日を十二時に分けていた。 日本の古時刻には十二支で時刻を言う呼び方と数で時刻を言う呼び方の二通りがあった。 前者はそれぞれの時を子の刻(午後11時から午前1時)から亥の刻(午後9時から11時)の十二支に割り振っている。 一刻(いっとき)はだいたい2時間。半刻(はんとき)は1時間となる。一刻はさらに四つに分けられた。「草木も眠る丑三つどき」とは、丑の刻の3番目、およそ現在の午前2時から2時半に相当する。 後者は真夜中の午前零時を九つとし、一刻経つごとに八つ、七つ、六つ、五つ、四つとし、正午を再び九つとして四つまでを数える方法であった。 お気づきだろうか? 「一二三」を「うたたね」と読ませる理由の一つは九つから四つまでの古時刻の中に一二三が見あたらないことにある。 また、民間では日の出日の入り時刻を基準に明け六つ(卯の刻)暮れ六つ(酉の刻)を定め、昼間と夜間を六等分して時刻を決め、寺の鐘で人々に知らせていた。これを時の鐘という。 一二三の数字を合わせると六つになる。明け六つ、暮れ六つが昼と夜の境目にあたることからちょうど「うたた寝どき」という意味でこの名称をつけたという説もある。 この時刻を使った有名な古典落語に「ときそば」がある。 ご存じない方のために端折って一席。 <ある男が通りすがりの蕎麦屋を呼びとめ煮込み蕎麦を注文する。たいこ持ちよろしく箸や器、汁、具を褒め上げ、食べ終わって十六文の御足を払う段になり、細かい銭しか持ち合わせがないと一文、一文数えながら主人の掌にテンポよくのせていく。「ひい、ふう、みい、よう、いつ、むう、なな、やあと数えたところで「今何刻でい!」と時刻を尋ね、主人が「へい、九つで」と答えると間髪をいれずに、「十、十一・・・」と十六文まで続け、まんまと一文ごまかした。 この一部始終を見ていた男が同じように一文ごまかしたい一心で別の蕎麦屋を呼びとめたまでは良かったが、これが褒めようもないまずさだった。それでもようよう褒め上げていよいよお勘定となる。「八つ」まで数えて、「今何刻でい?」に「四つ」と答えられて大損をする。>という噺である。 時を考えずに鐘を鳴らす回数の最も少ない「四つ」と答えさせたというところが「落ち」。 単純な噺だが、時の数え方を知らねば妙味を欠く。 そしてここで重要なのは庶民が時間を正確に把握していたということだ。 古代、時間を管理するのは王たるものの特権であり、時間を計るために、日時計、漏刻、時香盤が使われていた。 水時計(漏刻)、香時計(時香盤)は中国からもたらされたものである。 平安時代になると都では陰陽寮で漏克博士が漏刻を使い役人に命じて鐘を撞かせ時を知らしめた。その音を基準に各社寺が時香盤に点火して時間を計っていたのではないかと考えられている。 時香盤とは抹香を線上に置いてその燃える速さから時間を把握する道具である。 お香は仏教伝来と共に時間の測定に使われるようになった。禅寺では線香一本が燃え尽きるまでの時間を一 しばしば線香を折って時間を短縮するということも行われたらしい。 線香花火もそうだが、線香はお終いになるときが寂しい。その儚さと花街の一夜の夢が重なって見えてくる。こうして江戸から明治にかけて芸者の置屋さんで使われていたのが線香時計。 金属の筒に線香を立て、その下に源氏名を書くようになっていた。 現代でも芸者さんの勤務時間に「線香代いくら?」という単位が残っているそうである。 上方落語の「たち切れ線香」もまさにこの線香代を使った人情噺である。(NO.100に続く) |