鯨の夢(前編) 2006.1.3 |

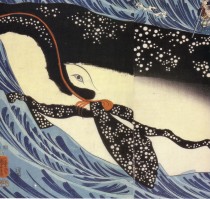

| 鯨がない!これは年越しに道南地方で食べる鯨汁に入れる塩鯨のことである。(地方によっては生皮、本皮とも。鯨汁の内容については『迷いの窓』NO15ご参考に。) 年末になるとスーパーや市場の店頭に白黒の塊がお目見えする。 買出しに少し出遅れた感はあったが、毎年鯨を求めるお店は市場の専門店と決め込んでいたので、何とかなるだろうと高をくくっていた。 商業捕鯨禁止以降、「鯨」は希少価値となり、年々の価格高騰は致し方なしと覚悟している。 鯨の食文化を色濃く留める道南の人間にとっては、これはどうしてもなくてはならぬものだ。 この時だけは先祖の血が呼び覚まされるのか、私は“江差人”に戻る。 北海道にはもう一つ年越しに食べる「口取り」というお菓子がある。栗きんとんの他、鯛や海老などの縁起物をかたどった和生菓子のセットのようなものである。 子供の頃は強烈に甘いという印象しかなかった。 江差の名物には羊羹もあり、昔は白玉の中に羊羹を入れて鶏の卵に見立て、お吸い物にした「鶏卵」を冠婚葬祭に振舞ったと聞く。 幼い頃から羊羹や最中類が苦手な私は、お膳についた祝いの「口取り」にはちょっとお箸をつける程度だった。今でこそ甘さ控えめなどどいうキャッチフレーズが必要だが、甘いものは長い間この上なく贅沢なご馳走だったのだろう。 あっ、そう言えばここ道南にはお供え菓子としてよく使われる「鯨餅」というのもある。 話を戻そう。鯨を扱う専門店へ行くと、皮がグレー、身の中心がほんのりピンク色をしている細長いミンク鯨が真空パックになっているものしかない。しかも200gもないのに4000円もする。 何十年商売をしているがこんなことは初めてというぐらい鯨が入ってこなかったそうだ。 決してミンク鯨が悪いというわけではない。しかし、身がやわらかく、いつもの鯨と比べると食感も異なるということだ。皮の色は採る部分によって違うのだろうが、鯨はやはりあの鯨幕のように白黒でなければ醤油仕立てのお椀の中で存在感がかすんでしまう。 もともと鯨の語源も皮と脂肪とが黒と白なので「くろ」と「しろ」をつなげて言い、それがなまって「くじら」になったという話がある。 ミンクは丁重にお断りして、何軒か魚屋さんを歩き、ようやくイワシ鯨を手に入れた。 身もしっかりしていて簡単に溶けそうになかった。 大袈裟と思われるかもしれぬが、これでようやく年を越せると安堵した。 鯨のことばかり頭にあったせいだろうか? これまでそれほど興味もなかった鯨の名称や生態が急に気になりだした。 調べてみると鯨という生き物、虜になるほど面白い。 鯨の種類は実に多く、80種にも及ぶ。 大きな区分としては「ヒゲクジラ」と「ハクジラ」に分類される。 上述のイワシクジラもミンククジラも「ヒゲクジラ亜目ナガスクジラ科」に属する。 イワシクジラはカタクチイワシやマイワシが大好物なのだそうだ。道理で美味しい訳だ。 ミンククジラはヒゲクジラの中で最も小型のもので、別名をコイワシクジラと呼ばれる。 更に「ミンク」という名前の由来がユニークだ。 ドイツ人の新米砲手マインケ(MINKE)がノルウェーの沖合いでシロナガスクジラを打ったつもりが、銛(もり)を小さなこのクジラに命中させてしまい、それをからかった仲間が以来「マインケのクジラ」と呼ぶようになったという逸話がある。  日本人の多くの鯨のイメージは腹が白く黒い背とコントラストのはっきりしたこの種の鯨ではないだろうか?ただし、シロナガスクジラは体色がライトブルーに見えるため欧米では「BlueWhale」と呼ばれている。 最近入手した『浮世絵師列伝』とい本の中にあった歌川国芳(1797〜1861)の「宮本武蔵と巨鯨」という作品を一目見て度肝を抜かれた。 「奇想の画家」「「鉄火の絵師」として現代も海外において高い評価と注目を集めている浮世絵師の手になり、壮大なスケールで命を吹き込まれたように躍動感あふれる鯨に圧倒されたのだ。 当時の図譜を参考に想像力を駆使して描かれた3枚続きのパノラマ画の中の鯨はどう見ても「ヒゲクジラ種」のようだ。(掲載は部分である)  右の写真は見事な鯨の鬚。 現在も呉服の採寸に使われている「鯨尺」の名称も、物指が鯨の鬚から作られたことに謂れがある。 数々の工芸品も生み出されており、「法具の部屋」でご紹介した「如意」も鯨鬚(げいしゅ)で作られたものが正倉院に現存している。平安時代以前の「如意」は動物性ものが主流で、材としては犀角や熱帯に住む海亀などがある。 その他鯨鬚はからくり人形や文楽人形のバネに用いられている。 (NO.88へ続く) |